飼い主が犬のことを知り、犬がわかるように教えること

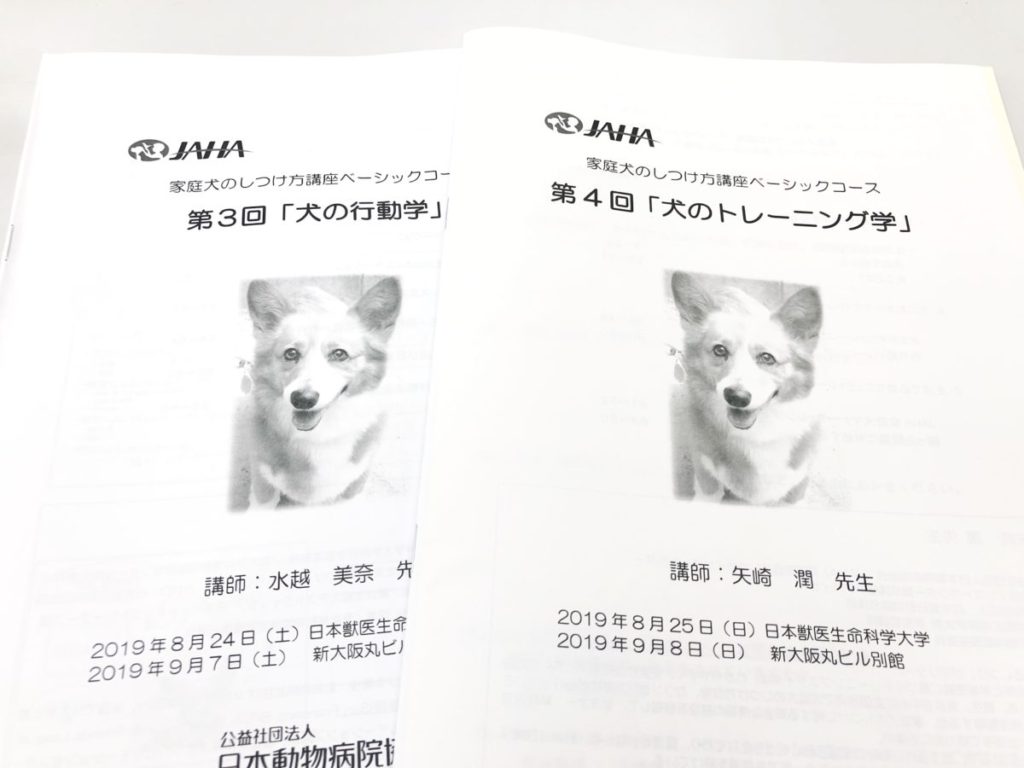

日本獣医生命科大学で開催された【家庭犬のしつけ方講座ベーシックコース】

全4回講座の後半、第3回「犬の行動学」と第4回「犬のトレーニング学」に参加してまいりました。

第3回:犬の行動学

講師:獣医師 水越 美奈 先生

第4回:犬のトレーニング学

講師: 家庭犬しつけインストラクター 矢崎 潤 先生

今回も前回の第1回「犬との暮らし方学」、第2回「犬の飼い主学」同様、参加レポートを書いていこうと思います。

第1回・第2回の参加レポートはこちらからご覧ください。

第3回「犬の行動学」

「犬の行動学」と聞くと、ちょっと専門的で難しそうだな、と感じる人は多いかもしれません。

筆者も「行動学」という言葉のイメージから、専門用語や難しい内容のお話かと思っていました。

でも実際は、普段私たちが犬に接している状況で、「犬の伝えたいことを理解する」犬のコミュニケーションについてのお話でした。

講師は第2回目の「犬の飼い主学」を教えてくださった水越美奈先生。

スライドとテキストを見ながらとても丁寧に、そして面白くお話をしてくださったので、のめりこんでお話を聞いてしまい、あっという間の4時間でした。

まず最初に、人と犬のコミュニケーションの違いからお話が始まります。

人は言語が発達し、聴覚によるコミュニケーションが主流になりましたが、動物によってよく使うコミュニケーションは違うこと。

そして、人と犬の脳の違いのお話では、人と犬とでは何が違うのかということを脳の仕組みから理解することができました。

人にできて犬にできないことは、

「犬が劣っているのではなく、人間が発達したから」

という先生のお言葉にとても動物への愛を感じます。

この講座のお話のポイントとなるのは犬のコミュニケーション方法のボディランゲージ。

私たち一般の飼い主は、どれくらい理解できているでしょうか。

SNSなどで見かける犬の可愛い写真や面白い動画などをみて、私たちはどう感じているでしょう。

ただ単純に、「可愛い」「面白い」と思っていることが多いのかもしれません。

でもこれらは、本当に犬は喜んでいるのでしょうか。

パッと見ると、可愛らしい笑顔でも、そこには大きなストレスサインが隠れているのかもしれません。

また、知らない人が愛犬を撫でようとしに来たとき。

しっぽを振っているのは本当に嬉しいからでしょうか?

実は危険を感じて助けを求めているのかもしれません。

講座では犬が人に触られるとき、どのように感じるかを自分が犬役になって体験できます。

犬がこんな風に感じていたのかと、きっと驚くでしょう。

犬たちは様々なサインを私たち人間や周囲の動物たちに向けて発しています。

講座内では動画や写真を見ながら、しっぽの動きや耳の位置、口元、目元、表情などを確認しつつ どんなボディランゲージを出しているのか学ぶことができます。

このボディランゲージを学んだあとに、SNSなどに載っている犬の写真を見ると、可愛く見えている表情の中にストレスサインが隠れていることに気づくでしょう。(もちろん、ストレスになっていない子もいますよ)

また、聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

「カーミングシグナル」についてのお話もありました。

カーミングシグナルは犬と付き合う上でとても分かりやすいサインなのだそう。

犬は不安や不快なことを感じていたりストレスを感じた場合にこのカーミングシグナルをだします。

叱られたときに大きなあくびをする犬っていますよね。それも、カーミングシグナルです。

「お母さん、落ち着いてくださいよ」と不要な争いを避けるために、相手と自分ををなだめる行動です。

もちろん、犬同士でもこのカーミングシグナルを発しています。

ドッグランで遊んでいるときなどにもよく見られるそうです。

犬のコミュニケーション方法である、ボディーランゲージやカーミングシグナルを見極めることでストレスを感じているのか、喜んでいるのか、緊張しているのかなどを知ることが可能になります。

犬のコミュニケーションを理解することは、犬が安全に穏やかに暮らすうえでとても大事なことです。

犬が発しているサインに気づいてあげられれば、怪我をさせてしまった、怪我をさせられてしまったというような危険の回避や過度なストレスを受けないようにすることもできます。

このボディランゲージやカーミングシグナルは、犬が本来持っているものではありますが、パピーの時期に親や兄弟から学ぶものでもあります。

小さい頃に親から離されてしまった子犬は、このボディランゲージやカーミングシグナルが出にくい傾向にあるそうです。

子犬を迎えたら、いろいろなものに触れ慣れさせてあげること。

社会に適応できるようにいろいろな体験をさせてあげると良いですね。

大切な愛犬が発しているサイン。

それをきちんと受け取れるのはいつも一緒にいる飼い主です。

SOSを出していないか、過度なストレスを感じていないか。

リラックスできているか、嬉しいと感じているかなどを見極められる飼い主になりたいと思いました。

第4回「犬のトレーニング学」

トレーニングというと、プロのトレーナーさんにお任せするものと思っている人もいるかもしれません。

でも実際は、トレーニングは飼い主さん自身がすることなのです。

第4回の講座は「犬のトレーニング学」、講師は第1回目の「犬の暮らし方学」を教えてくださった家庭犬しつけインストラクターの矢崎潤先生。

今回の講座も面白く真剣な空気の中にも笑いがあり、最後まで楽しいお話でした。

なぜ犬をトレーニングする必要があるのでしょうか。

それは、犬も人も共に暮らすうえでお互いが楽しく、快適に生活するためでもあります。

マナーやルールを守らない、周囲の人に迷惑をかける、飼い主自身もストレスでイライラする。

そんな状態が楽しく暮らしているとは到底言えません。

そうならないために、飼い主さんは犬のことを学び、犬は飼い主さんから正しいことを教わりトレーニングすることが大切なんです。

ではそのトレーニングはどのように進めていくのでしょうか。

講座では犬がどのように学んでいくのか、間違ったことを学んでしまうときはどんな時か、どのように教えていけばよいのかを動画やスライドを見ながら教えてもらえます。

矢崎先生が教えるトレーニングは「ほめる」方法です。

褒めると言っても、実は方法や犬によって違いがあり、何がその犬にとってのご褒美なのかを知ることも大切です。

また、褒めるときに使うおやつの使い方にもタイミングやあげるものにも違いがありました。

ただ褒めてあげるだけではなく、そこにはちゃんとした理由が存在するからこそそのご褒美が有効的に働くのですね。

また「叱るしつけ」「罰によるトレーニング」に関するお話はとても興味深く聞き入ってしまいました。

実は多くの飼い主さんがついやってしまっていることが犬に「間違って学ばせている」と知りました。

罰や叱ってしつける方法は、とても難しく犬との信頼関係が崩れてしまったり、下手をすると怪我をさせてしまうこともあります。

それこそ、本やちょっと習っただけの一般飼い主が手を出してはいけない方法なのではないかと感じました。

いかに犬に安全で、安心して飼い主の指示に従ってもらえるかって、やはり大切なことだと思います。

講義の後半は実際にどのようにトレーニングをするかのお話でした。

犬への指示の出し方、体の動かし方、褒めるタイミングなどを動画を見ながら学びます。

決して犬に無理をさせているのではなく、犬に考えさせながら行動を誘導しています。

動画で出てきた犬たちも、次第にできてきたことに喜びを感じているように見えました。

トレーニングはこのように動物も楽しくできることが一番良いのでしょうね。

トレーニングは飼い主さんとワンちゃんの根気とやる気がとても大切。

なかなか結果が出なくても、犬を信じてやり続けることが必要です。

もちろん、適切な方法、回数、時間を考えながら。

楽しみながらトレーニングをしていきたいと改めて思いました。

愛犬を守れる飼い主になるために

全4回の講座に参加して感じたことは、犬と暮らす上で「犬について知る」ことの大切さです。

一般の飼い主の多くは、犬に関する正しい知識を十分に得ていません。

中途半端な飼育方法、メディアなどで流れているアバウトなしつけ方法。

それらを鵜呑みにして間違った方法で犬と接してしまったり、トレーニング方法を間違えて悪化させてしまったり。

そうならないためにも、正しい知識を身につけなくてはいけないと改めて感じました。

この「家庭犬のしつけ方講座ベーシックコース」は、トレーナーやインストラクターを目指す人はもちろんですが、一般の飼い主さんにとってとても大切なことが学べる講座です。

特に初めて犬を家族として迎えた人や、しつけがうまくできていない人達には今すぐ実践できること、これからの犬との生活に必要な話が聞けるでしょう。

こちらの講座は年1回の開催です。

2019年度の東京開催は終了してしまいましたが、大阪開催は9月7日(土)第3回「犬の行動学」、9月8日(日)第4回「犬のトレーニング学」が受講できます。

今からでも正しい知識を身に付けて、愛犬との暮らしをさらに楽しいものにしていって欲しいと思います。

講座の詳細、お申込み等は下記の公式ページよりご確認ください。

JAHA(公益社団法人 日本動物病院協会)

家庭犬のしつけ方講座ベーシックコース